Si à 50 ans t’as pas écouté du Mahler, t’as raté ta vie

Une fois n’est pas coutume, on ne parlera ici ni de frèmeouorque, ni de design pattern, ni de champ lexical. L’un de mes nombreux vices, au-delà de la bière, des tournures improbables et de l’affèterie syntaxique, consiste en un rapport viscéral avec musique.

Pas uniquement classique, mais pour aujourd’hui, ça sera le sujet — encore que je doute de parler d’électro ou de minimale allemande sur ces pages un jour, mais bon, on ne sait jamais.

Comme j’aime bien aussi, outre l’affèterie, les sentences définitives, voilà ce par quoi je vais commencer : dans l’histoire de la musique classique (rien que ça), il y a trois gars qui font l’entrée, le plat de résistance et le dessert, ce sont respectivement Bach, Mozart, et Mahler. La métaphore culinaire étant un peu molle comme de la gelée, disons plutôt qu’ils font l’aube, la journée et le crépuscule — tout de suite ça claque bien mieux[1].

Je ne vous ferai pas aujourd’hui de chapitre sur Bach ou Mozart, ce que vous aurez compris vu le titre. Disons pour faire extrêmement atrocement schématique que le premier est la charnière entre le baroque et le classique, qui s’articule d’un point de vue (un poil) technique autour de l’avènement du tempérament égal, que le second déploie en réalisant la synthèse du galant et du savant, comme on dit — synthèse qui, comme de juste en dialectique, dépasse les deux. Et puis bien sûr, pour parler quand même d’un épisode interne pas inintéressant, il y a Beethoven, qui en torturant maladroitement un style assez héroïque, nettoie la place pour le romantisme qu’il porte un peu comme un alien en lui (je suis content de pas être prof de musico, soudain). Ainsi que d’autres grands malades au XIXème siècle, malheureux (Schubert), fous (Schumman) ou mégalos (Wagner), qui entament une réelle sape de l’édifice classique.

Et au bout de tout ça il y a Gustav Mahler[2]. Pour tenter une analogie qui ne jettera pas forcément beaucoup plus de clarté mais que j’aime bien, disons que Mahler est à la musique classique ce qu’Heidegger est à la philosophie moderne[3] : une déconstruction par l’intérieur après laquelle, du point de vue historique, il faut faire autre chose.

La fin de la musique

Bien sûr, l’Histoire ça ne marche pas comme ça, et il y a toujours des gens qui continuent à faire de la philosophie comme du temps de Descartes ou Spinoza (en pire, par exemple des individus dont le nom commence par Comte et se termine par Sponville).

De même il y a toujours des gens qui continuent à faire de la musique comme du temps de Mozart (en pire, par exemple des individus dont le nom commence par André et se termine par Rieu), comme il y a et y aura toujours des peintres du dimanche faisant des natures mortes ou immortalisant leurs chatons.

Qui plus est, les « tournants » de l’Histoire dont je parle ne sont en fait pas des moments univoques et homogènes, et ils engendrent des conséquences multiples et sèment dans différentes directions. Il serait assez naïf de dire qu’après Heidegger il n’y a plus de problème de l’être, ou qu’après Mahler il n’y a plus de tonalité.

Toujours est-il que Mahler est l’aboutissement de la musique classique, autrement dit ce en quoi il fallait qu’elle se résolve, et en quoi elle dit son dernier mot. Au sens hégélien, c’est la fin (la finalité, quoi) de l’Histoire[4].

Symptomatique en est le fait d’une musique quasi-exclusivement destinée à l’orchestre accompagné de voix, dans une tension vers une formation épuisant l’intégralité des instruments possibles.

Symptomatique également sa première conséquence, l’utilisation de la symphonie, genre englobant dont la forme se disloque (le nombre de mouvements montant jusqu’à 6) et le format explose (jusqu’à 200 musiciens)…

Mais Mahler n’est pas un simple Berlioz, et le gigantisme finit par être anecdotique, spécialement dans les dernières œuvres. Sans faire d’exégèse détaillée, on ne peut nier un côté souvent excessif, très beethovénien ou wagnérien, dans la première moitié des symphonies (et la huitième bien entendu). On comprend sans mal l’accueil fait par nos délicates oreilles françaises au début du XXème siècle, et le jugement sans appel de Debussy sur la 2ème symphonie ( « Le goût français n’admettra jamais ces géants pneumatiques à d’autre honneur que de servir de réclame à Bibendum » ).

Le jeune Mahler, qui comme tout le monde est aussi le fils de son temps, commence par tomber dans la prétention post-romantique de la musique à programme. Mais plus il réalise son acte, i.e. plus il avance dans son exécution (pas plus il en prend conscience, car il en prend forcément peu conscience), plus tous les éléments de la déconstruction s’affinent et se solidifient.

L’implosion de la mélodie et de la tonalité

En premier lieu, un coup porté à la mélodie, qui achève — au sens où on achève un mourant — le mouvement lancé par Mozart. Plus rien de galant dans ces thèmes à plusieurs têtes, ces intervalles qui dépassent l’octave, ces brusques sauts harmoniques à répétition. Et pourtant, l’ensemble est toujours fluide, l’orchestration rééquilibrant systématiquement les cassures.

On a dit ça et là que Mahler est le premier compositeur de musique de film. Si ça n’est pas forcément pour lui faire un compliment, et si on n’a pas à l’esprit que l’Adagietto de la 5ème utilisé par Visconti, il faut reconnaître qu’il utilise l’orchestre sur un mode pictural où les thèmes sont le plus souvent partagés et noyés dans plusieurs couches de la formation : soit dans un océan de cordes, soit dans une foule hétérogène qui fait plus penser à un marché populaire qu’à un parterre d’opéra. Et c’est aussi une dimension de la transformation de la mélodie, qui quitte parfois complètement la ligne claire d’un ou plusieurs instruments pour se trouver dans la respiration macroscopique de plusieurs minutes d’affilée où l’on ne trouve parfois que quelques notes.

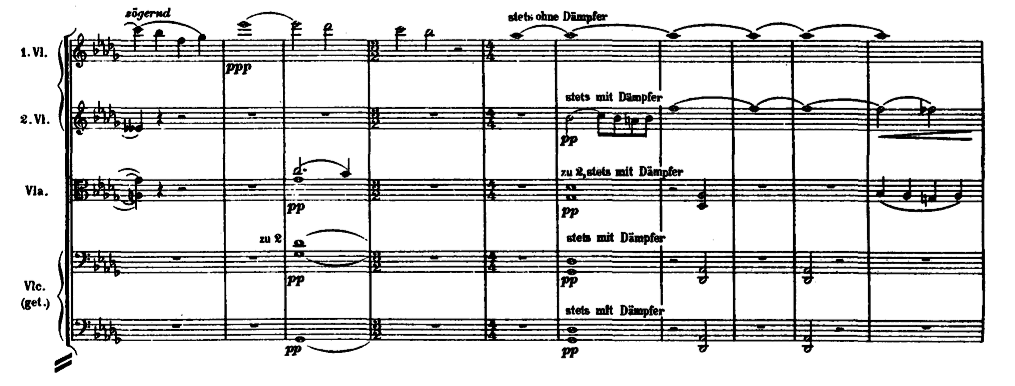

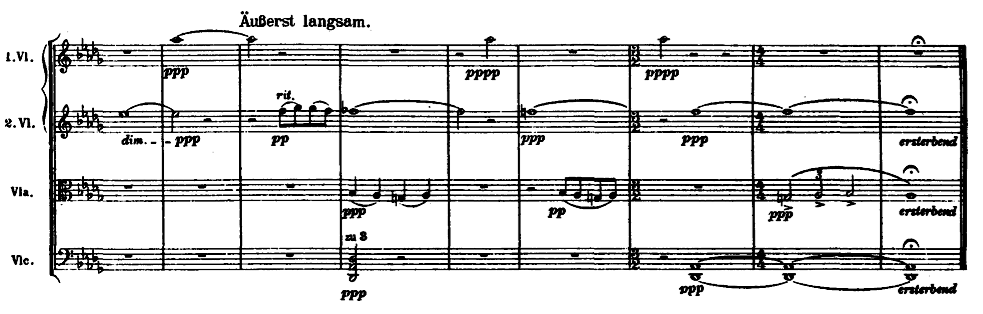

La fin de la 9ème symphonie en est l’illustration parfaite :

Jugez donc. Une fin qui dure plus de quatre minutes au bas mot (les deux dernières lignes insérées ici en prennent presque deux). Un decrescendo qui emmène jusqu’à pianissississimo (quatre p, quoi), où seules les cordes échangent, de manière de plus en plus espacée, quatre notes (fa, sol, la bémol, si bémol). La respiration ralentit. Il ne reste plus qu’un fa en suspension.

Et une seule indication, « Ersterbend » : « En mourant ». Difficile de symboliser plus littéralement la fin de la musique classique, même si le final du Chant de la Terre peut également être vu comme jouant ce rôle, pour d’autres raisons, à commencer par les paroles.

En second lieu, l’un n’allant pas sans l’autre, on assiste chez Mahler à l’érosion de la tonalité. Dès ses premières œuvres, les dissonances s’installent et ne sont pas résolues ou filent vers une autre dissonance, et la tonalité au sens où on l’entend dans la musique classique s’estompe. Non qu’il soit le premier, du simple point de vue de la datation, à changer fréquemment de tonalité ou à flirter avec l’atonalité (car on peut déjà se référer à Lizst), il n’est peut-être même pas celui qui va le plus loin, mais ainsi va l’Histoire.

Il met en revanche sur partition exactement l’expression de la façon dont le classique épuise ses possibilités modales et doit se transformer en autre chose, avec une nécessité qui exsude à chaque mesure, à la fois trop à l’étroit donc poussant vers une mue, et dans le même temps exactement à l’aise et à sa place, dans une sorte de réconciliation des tensions, comme après une bataille psychique qui serait enfin terminée.

Osons une (superbe) formule : Mahler, c’est Beethoven après thérapie. Plus besoin de taper 30 fois dominante/tonique en fin de mouvement (ok, Mahler fait ça aussi dans la 3ème, qui n’est pas la plus fine). Plus besoin de se référer à une tonalité ou à ses relatives, elles sont toutes là. Pour en revenir à la 9ème, notons qu’elle commence en ré majeur, et finit en ré bémol majeur, dans une sorte de glissement de terrain imperceptible qui transforme la couleur d’ensemble.

Mais à la différence de ce qui deviendra l’atonalité en tant que telle, Mahler reste un tonal. S’il dissout et nie en un sens la tonalité, il ne l’oublie pas. Négation ne signifie pas absence — car il faut bien quelque chose à nier…

Le pas suivant de l’Histoire de la musique est donc en toute logique l’assomption de cette absence (par Schönberg et Berg, entre autres), de ce vidage de la tonalité, longuement écopée par Mahler. On rentre alors dans la musique « moderne », le stade classique a touché son but et fini son déploiement.

En d’autres termes, la musique de Mahler conclut le classique. Mais cette conclusion porte en elle les retournements et les suites possibles. Pas étonnant de la part de quelqu’un qui disait « la tradition c’est de la paresse ou de la négligence », même si finalement c’est la destination de la tradition de s’annuler elle-même et d’engendrer des nouvelles traditions. En quoi la paresse n’est pas de connaître ou de suivre la tradition, mais de le faire sans le savoir et de s’y tenir. Évidemment, encore faut-il avoir quelque chose à dire.

Au risque de me répéter, en ce qui concerne la 9ème, la version de Boulez (avec l’orchestre symphonique de San Fransisco, 1998, Deutsche Grammophon) est exceptionnellement juste, je vous la recommande chaudement. Celle de Bernstein (chez Deutsche Gramophon également, mais attention, l’enregistrement avec le philarmonique de New-York, pas celui de Berlin) ne démérite pas non plus. Evitez Abaddo, il est très bien sur les opéras de Mozart, beaucoup moins bien avec Mahler.

________________________________________________- Je ne répondrai à aucune réplique à mon propre troll ; bien évidemment il y a Vivaldi, Haydn, Beethoven, Schubert…, je sais, je sais, ça n’est pas la question. Je veux ici porter le débat sur le terrain du sens de l’Histoire, les amis, ouais, pas moins. Genre la nécessité interne voire dialectique (tadaaaam) des évolutions de l’harmonie et tout ça. Alors on fait moins les malins, hein ? Par ailleurs, merci de m’épargner le baroque, le moderne ou le contemporain, j’ai précisé à dessein « musique classique », dans laquelle j’inclus ce qu’on nomme parfois la période « romantique » du XIXème. [↩]

- Les plus perspicaces d’entre vous auront remarqué que dans les gugusses cités il n’y a que des allemands/autrichiens/prussiens… Y a pas à dire, l’histoire culturelle occidentale se passe beaucoup par là, faut bien le reconnaître. [↩]

- Ah oui, un de mes autres vices est d’avoir un peu lu Heidegger dans le texte, même si c’était laborieux, et si par ailleurs ça ne s’est révélé être d’aucune utilité dans la vie courante. [↩]

- Si certains universitaires moyennement talentueux n’avaient pas dans les années 1990 répété Hegel, enfin si surtout les « journalistes » avaient une vision de la culture qui commence avant 1950, l’expression « fin de l’Histoire » aurait ici moins de relents de propos de comptoir, mais qu’est-ce que vous voulez ma bonne dame… [↩]

vendredi 25 septembre 2009 à 15 h 15 min

‘Tain, t’as gagné je me l’écoute la 9ème, enfoiré.

vendredi 25 septembre 2009 à 15 h 20 min

la paresse.

En d’autres termes c’est de s’accommoder de ce qui est. Non ?

vendredi 25 septembre 2009 à 15 h 27 min

@mobilo : c’est plus compliqué, coco. Ya plusieurs façons de s’accommoder de ce qui est ; comme dirait le gugusse Spinoza, tu peux vouloir ce qui est, parce que tu le comprends, mais ça ça n’est pas « paresseux », c’est une (ré)conciliation. Cela dit, comme toi je crois, je suis plutôt partisan de l’interprétation méliorative de la « paresse », au sens de cette conciliation, et pas une acceptation passive de l’in-action (le sens péjoratif de la paresse, quoi).

vendredi 25 septembre 2009 à 15 h 27 min

ptain ya du niveau, sur ce blog, jvous dis pas

vendredi 25 septembre 2009 à 17 h 18 min

Merci pour cet éloquent article que j’ai bu à petite gorgée en écoutant les «véritables préludes flasques (pour un chien)» .

Tu n’as toujours pas écouté ce vil romantique de Charles Valentin Aklan je parie … t’as vraiment pas d’couilles !

PS: tu noteras la baisse de niveau du blog suite à ce commentaire … non non, ne me remercie pas.

vendredi 25 septembre 2009 à 17 h 30 min

J’ai dit que je ne répondrai pas aux trolls, mon bon ami.